「シンプルに暮らしたい」そう思っている人は多いでしょう。

一方で「モノが捨てられない」、

「思い出の品や好きなものを手放すのは寂しい」

と悩む方も少なくありません。

実際、私自身50代になり一人暮らしをしていると、

これまでの人生で積み重ねてきたモノの量は相当なもの。

さらに猫と暮らしていれば、猫用品やグッズが自然と増えていきます。

そんなときに大切なのは、

「シンプルに暮らす=全部捨てる」ではないという考え方です。

本当に大事なのは「自分の暮らしに合う形でモノと付き合う」こと。

今回は、私が収納アドバイザーの資格を取った際に学んだことと、

暮らしの中でたどり着いた、 “無理しないシンプルライフ”の考え方をお伝えします。

モノを「捨てる」ではなく「整理」する

SNSや雑誌でよく見る「すっきりした部屋」。

一方で現実の私たちの暮らしは、本や食器、服、趣味の道具、そして猫用品…と、

どうしてもモノが増えがちです。

そこで私が提案するのは、 いきなり「捨てる」のではなく、「整理」すること。

そして適正量を把握して、それ以上増やさないことです。

それができれば苦労しないよー

ですよね、ではまず「なぜ整理できないのか」を一緒に考えていきましょう

整理が苦手な人の特徴

モノがどんどん増えてしまう

モノが捨てられない

2つの特徴をもう少し深掘りしてみましょう。

モノが増えてしまう人の行動パターン

- 所有欲が働いてしまう(見栄や周りの空気に影響されやすい)

- 流行にとらわれてしまう(新商品に脊髄反射)

- お得感に弱い(福袋は必ず購入・スーパーの特売では必ず大量買込み)

買ってからまだ家にあったってことがよくあるよねー

「捨てられない理由」を知ろう

モノが捨てられない背景には、それぞれ理由があります。

迷信を気にしているから

ぬいぐるみ、人形は命が宿っていそうで捨てられないと言う人は、全国にある供養をしてくれる寺社を一度調べてみて、おもいきってお別れすることをおすすめします。

もったいないから

「モノを大切にしなければいけない」という気持ちは大切ですが、「捨てない」と同じ意味にはなりません。

モノを大切にしないということは、捨ててしまうことではなく「使わない」ということです。

捨てるのがしのびなければ、メルカリやリサイクルショップを利用して、次につかってくれる人に譲りましょう。

いただきものだから

人からのお土産などは、なかなか捨てにくいものですが、買った当人たちは、ほとんど覚えていないもの。

自身を振り返っても思い当たるのではないでしょうか。

身も蓋もない言い方にはなりますが、もらった方が感じるモノの価値は10分の1程度と考えましょう。

小さいものだから

アクセサリーが一番多いパターンになります。

イヤリングやピアスなど、片方無くしてしまったけれど、残ったもう片方は捨てずに持っている。

「小さいから場所もとらないし、まあいいか」

これは、整理にとって一番の大敵になります。

整理は大小は関係なく、必要でないものは手放す。この線引きができるかが「整理」の重要なポイントになります。

高額だったから

この理由が一番多いかもしれません。

服の場合、サイズが合わない、流行遅れで絶対着ないにも関わらず捨てられない。

いつか誰かにあげるかもと思って、何年も保管し、

そのうち虫に喰われてメンテナンスでお金をかける。

ただの虫だけではなく、金食い虫の温床になりかねません。

「減らす」より「増やさない」を意識する

シンプルライフを続ける秘訣は、減らすことより「増やさない」こと。

適正量を知ればモノは増えない

服は季節ごとに1週間分を目安にキープする

例えば、上下セット組み合わせ5パターン(1週間)春夏秋冬で決める。

それを自分の適正量として、それ以上は増やさない。

1着増えたら、1着減らすんだねー

食器は1年のうち1度も使わなかったら無くても良い

まずは、食器棚から全ての食器を出して、使っている食器だけを棚に戻します。

それが適正量です。

基準は「1年に1回使うか使わないか」

”もったいない” は基準にしないことが重要です。

モノは使ってこそ大切にしているといえます。

雑貨は収納シーンが思い浮かぶかどうか

たとえば、紙袋。押入れや棚にいっぱい挟まっていませんか?

いったい挟まっている紙袋は本当は何枚必要でしょうか。

できれば必要な枚数、適正量を決めてしまいましょう。

それ以上は保管しない。これを意識するだけでまとまって捨てる手間がなくなります。

紙の書類は時系列で管理

以前に比べたらずいぶん減った紙の書類ですが、ゼロにはならないのがやっかいです。

コツとしては、書類を紙製のファイルフォルダーにただ差し込み、ブックスタンドの左端から入れていきます。

一度も使わなかった書類はどんどん右側に移動していきますので、1〜2ヶ月ごとに確認して処分しましょう。

新しいもの、重要なものは常に左側にあると認識して、ブックスタンドに収まる範囲、

つまり適正量で管理します。

また、紙書類そのものを持たないようにするのもおすすめです。なるべくデータ保管して、データ自体も一定期間で整理しましょう。

個人情報がのっている書類は捨てるのにも手間がかかるよねー

雑誌の保管=広告の保管

新聞や情報誌など寿命が短いものは、ためらわず捨てることができるのに、

月刊誌や飾っておくとかっこいい雑誌などは、捨てづらいのではないでしょうか。

でも考えて見ると、雑誌の3分の1から半分は広告ページです。

広告をずっと保管している意味はないですよね。

気になっているページがあって捨てられない場合は、そのページを切り取るかスキャンして保存して、新しい号が増えたら、古い号は処分する。

これを繰り返していれば、手元には常に1冊しか残らないはずです。

いざ捨てる時に、大量の雑誌を苦労してしばり、ゴミ捨て場まで運ぶことを考えたら、

ずいぶん楽になりますよね。

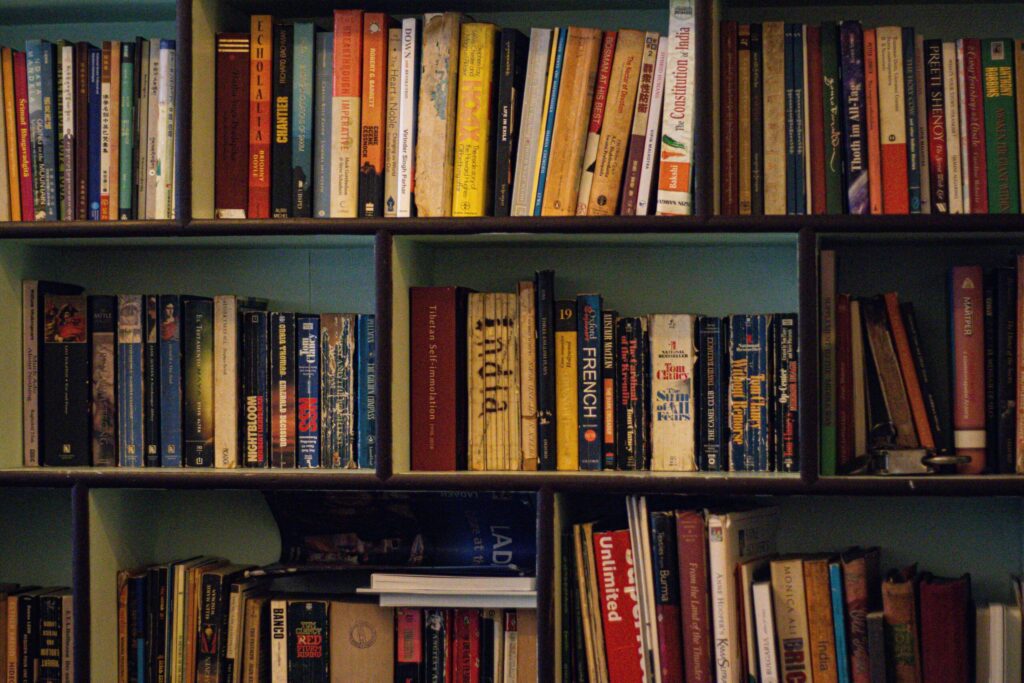

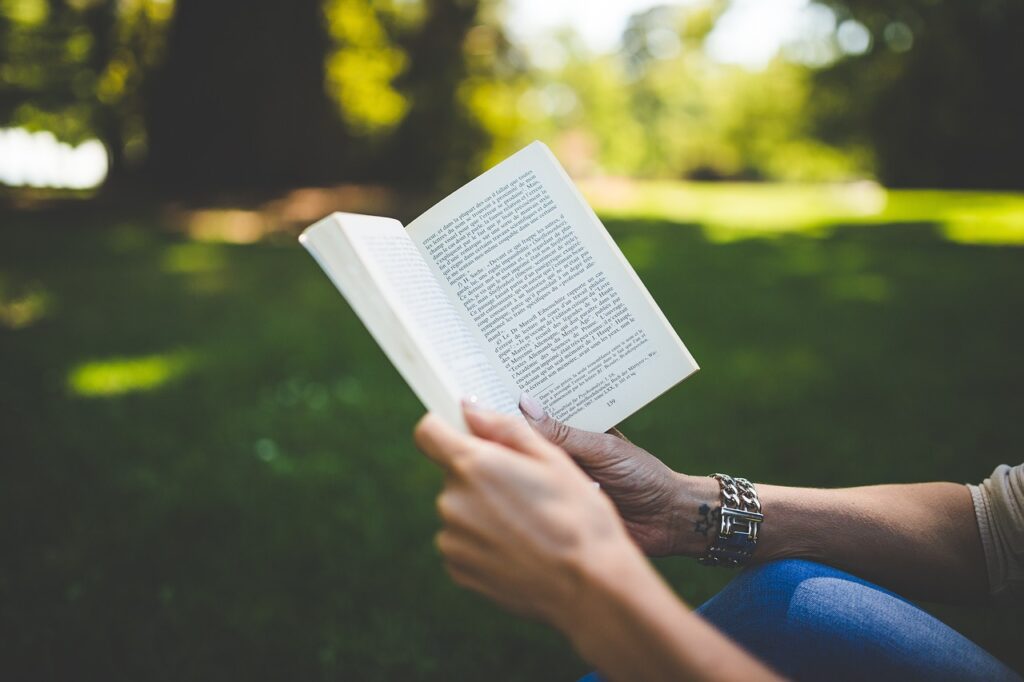

本棚をなくしてみよう

一番やっかいなものが本ですね。

電子書籍が普及して、買うことは少なくなったものの

油断するとすぐに増えてしまうのが紙の本です。

また読みたくなるかもと思って、とりあえず保管しておく。

保管場所があるからどんどん増える。そして管理できなくなって、また同じ本を買ってしまう。

そんな経験ありませんか?

一番のおすすめは、本棚をなくすことです。

部屋もすっきりしますしね。

えっ?よけいに部屋が散らかっちゃうよー

大丈夫!適正量の置き場を作ってあげれば問題ありません

適正量の目安は「今読んでいる本」です。

それ以外はすべて、リサイクルショップやメルカリで売りましょう。

そして「今読んでいる本」を読み終わったら売って、また新しい本を買う。

これを繰り返していくと、本棚がなくなっても読書量が変わらないことに気が付くはずです。

まとめ:シンプルとは「心地よさを残す」こと

シンプルに暮らすことは、モノをすべて捨ててガランとした部屋で過ごすことではありません。

大切なのは次の3つです。

- なぜ整理できないのかを理解する

- 捨てられない理由を知る

- 増やさない習慣を持つ

この3つを意識すれば、無理に手放さなくてもシンプルで快適な暮らしは実現できます。

50代一人暮らし、そして猫と暮らす毎日は、これからますます大切な時間になります。

だからこそ「心地よさを残す」暮らし方を一緒に選んでいきませんか?

この記事の一部内容は『一番わかりやすい整理入門』(澤 一良 著)を参考にしています。

さらに詳しく学びたい方には、ぜひご一読ください。

👉 『一番わかりやすい整理入門』澤 一良 著